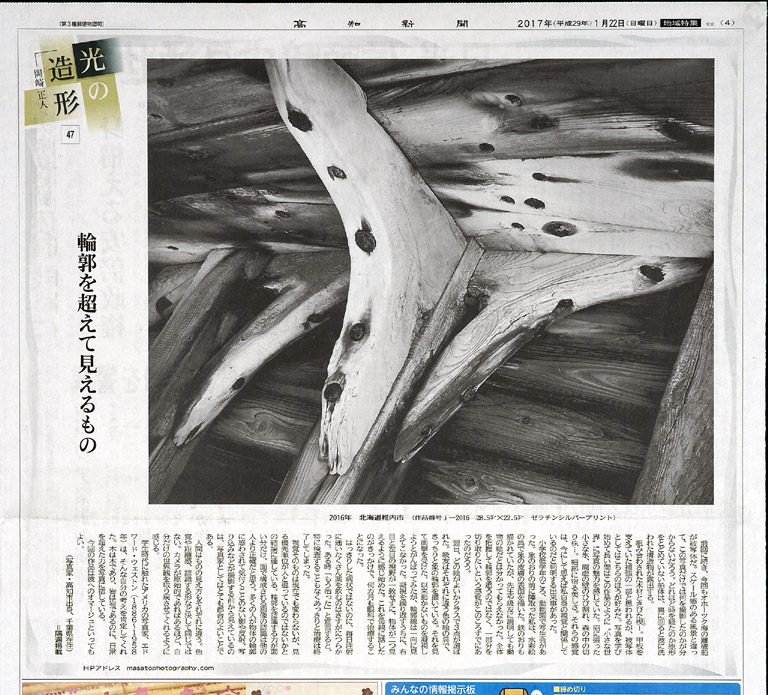

連載 No.47 2017年01月22日掲載

輪郭を超えて見えるもの

前回に続き、今回もオホーツク海の難破船が被写体だ。

スケール感のある風景と違って、この写真だけでは何を撮影したのかがわからない。

原形をとどめていない船体は、裏に回ると波に洗われた構造物が露出する。

組み合わされた木材とさびた楔、甲板を支えていた補強の一部と思われるが、被写体としてはこちらのほうが好みだ。

写真を学び始めて長い間はこの作品のように“小さな世界”に写真の魅力を感じていた。

沼に張った小さな氷、廃虚の壁のひび割れ、森の中の切り株…。

細部に宿る美しさ。それらの感覚は、

今にして思えば私自身の視覚と関係しているのだと判明する出来事があった。。

小学校低学年のころ、動物園で写生会があった。

象のおりの前に陣取った私は、水彩絵の具で象の皮膚の表面を描いた。

鉄のおりも描かれていたが、先生や級友に説明しても動物の絵だとは分かってもらえなかった。

全体を把握して輪郭を追うのではなく、一部分を切り取りたいという感覚がこのころすでにあったのだろう。

翌日、どの絵がよいかクラスで3点が選ばれた。

級友はそれぞれ違う色の絵の具で、きっちりと象の輪郭を描いている。それを見て衝撃を受けた。

以来動かないものを凝視しようとがんばってみたが、輪郭線は私には一向に見えてこなかった。

凝視を繰り返すうちに、右目と左目の視野が一致せずに、ものが二つ見えるように感じ始めた。

これを母親に話したのがきっかけで、何カ月も眼科で治療することになった。

はっきりした病状ではないのに、毎日注射に通いたくさん薬を飲むのはさすがにつらかった。

ある時「もう直った」と宣言すると、特に検査することもなくあっさりと治療は終了してしまった。

視覚そのものは現在でも変わらないが、

見る優先順位が人と違っているのではないかとの結論に達している。

輪郭を認識する力が弱い分だけ、面で構成される画像の認識は他の人より正確だと思う。

多くの人が物体の輪郭に惑わされて気付くことのない影や反射、映りこみなどが、

撮影する前から見えているのは、写真家としてはとても都合のよいことである。

人間はものの見え方もそれぞれに違う。

色覚や距離感、認識する形など決して同じではない。

カメラが原始的であればあるほど、自分だけの世界観を取り戻させてくれるように感じる。

学生時代に触れたアメリカの写真家、

エドワード・ウェストン(1886-1958)は、そんな自分の考えを肯定してくれた。

木は木であり、岩は岩であるのに、日常を超えた力を写真に宿している。

作者の個性や意図を超えて直感的に人を納得させる力がある。

今回の作品は彼へのオマージュといえる。